17/11(日)下雨,漸轉天晴

早上下雨,但不算大,便給狐狸穿上雨衣,帶牠去公園散步。D 也打著傘在步行,便和他並排而走。下雨的公園格外寧靜,雨點打在樹葉上沙沙有聲,大小不一,遠近有致,非常動聽。D 問我覺得好點了沒有,我說沒事,可以承受。他說:學習面對精神困境是必需的,但也小心不要過了頭。當你感到承受不了,記住要找人幫忙。我點了點頭,表示明白。

吃早餐的時候,幸晨姐在手機上看到昨天 NewJeans 拿到最佳藝人大獎後,上台發表感言的片段。她們除了感謝粉絲的支持,也再次提到解約的可能。最後看到 Danielle 說,「即使不再是 NewJeans,但 NewJeans never dies」,幸晨姐便紅了眼睛。我也受到女孩們的感染,熱淚盈眶了。庭音姐感慨地說:這就叫做骨氣,就算是偶像,是女孩,也要有骨氣。這才是真偶像!

我本來想跟姐們談昨天的事,但見她們都趕著出去,便留待適當的時機。

中午約了以西斯吃飯。聊的也只是平常的話題,但他總是能令人輕鬆舒服。談到安妮的時候,他依然是那樣充滿關心和信賴。以前我覺得以西斯這個人很膚淺,有一種沒頭沒腦的樂觀,但現在卻明白到,那是他應對人生苦惱的方法。就好像阿來用說廢話,以西斯用慶祝的心態,來表達對任何微小的好事的感恩。雖然他沒有這樣說,但這也是一種菩薩道吧。我應該好好向他學習。

飯後以西斯陪我回中大圖書館,說很久沒回去,也想懷緬一下。校園非常熱鬧,原來畢業禮改到今天下午。看著人們喜氣洋洋的樣子,想起那個自殺女生,我便忍不住一陣鼻酸。以西斯也知道那件事,說新聞有報導,很罕有地露出悲傷的神情,說:世界上所有的幸運,其實都有更多的不幸墊底,但我們不能因此而不再歡笑。我們唯有把歡笑的願力,分一些給那些不幸的亡魂,令他們早日安息吧!我大受感動,但還是不太明白,便問:你說的願力是甚麼?他想了想,說:類似是精神力量的東西吧。善有善的力,惡有惡的力,兩者是互相平衡的。不幸的人遇到的惡比較多,幸運的人比較少。所以如果是幸運的人的話,便釋出自己遇到的善,讓不幸的人也得到平衡。當然,如果能實際上行善,那就最好。如果不能,也只少在精神上行善吧。

我還是不明白,說:甚麼是精神上行善?他有點靦腆地說:沒甚麼特別的,只是多笑一點吧。笑一個來看看?我給他嚇了一跳,說:你知我只懂哭,不太懂笑。以西斯笑說:有甚麼懂不懂的?想笑便笑,很容易的。我嘗試把嘴角彎起來,卻十分僵硬,他便說:笑不是用臉部的,是用心的。真心為別人好,特別容易笑出來。你想想一件可以令我開心的事。我思索了一會,說:以西斯,我邀請你明年今日來參加我的畢業禮,和我一起拍畢業照,可以嗎?他做出那個中六合彩似的握拳手勢,說:晨輝,你笑得太漂亮了!簡直滿分!我不知道,原來自己不知不覺地笑了。

晚上和姐們吃飯,我便趁機告訴她們昨天的事。姐們都覺得我當時找阿來是對的,不過如果可以同時通知她們更佳,因為阿來有機會收不到訊息。於是便約定了,下次再出事的話,不要顧慮她們在做甚麼,盡可能也跟她們分享位置。

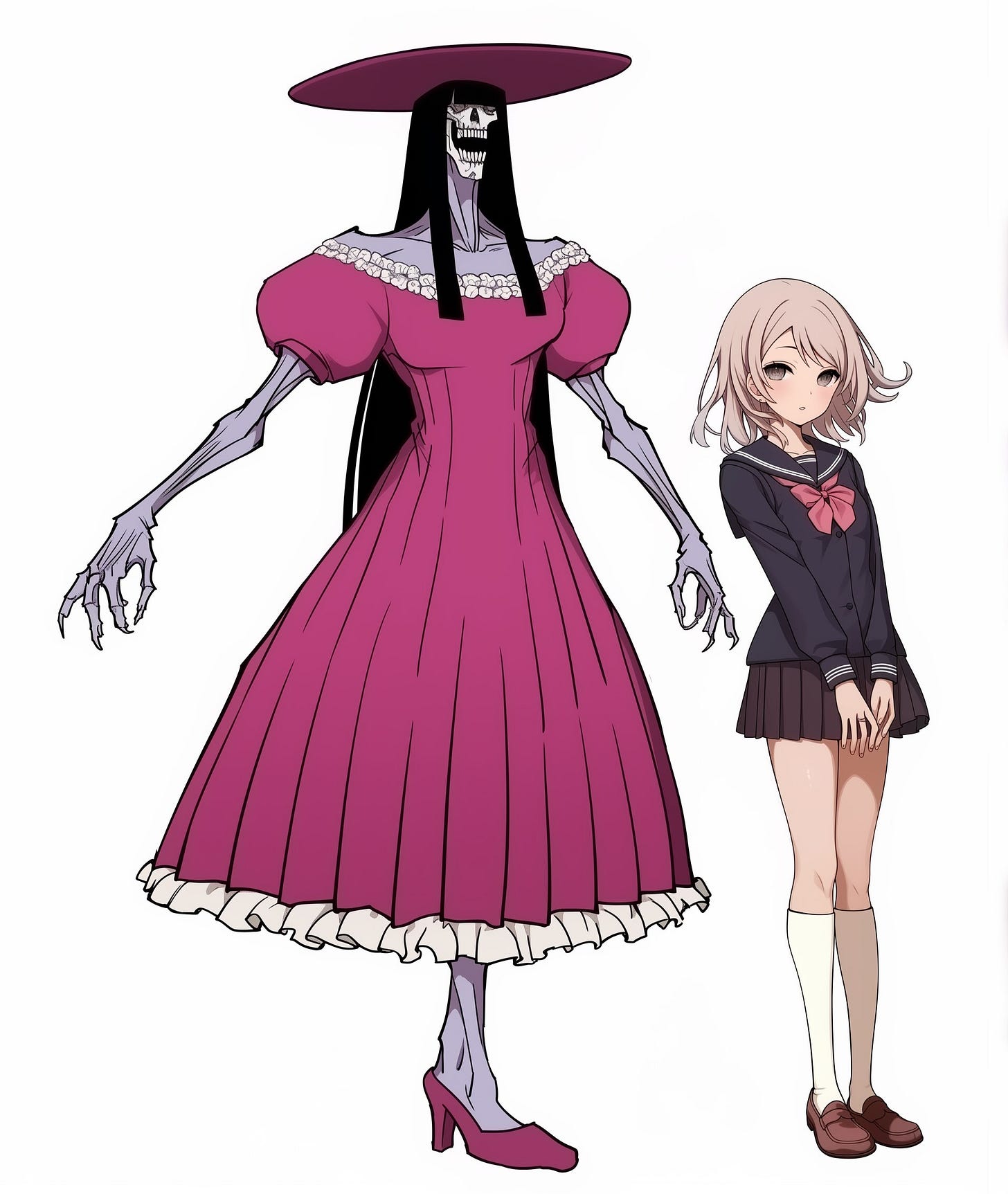

飯後在姐們家看了新一集《膽大黨》。幸晨姐說這是神回。上集出現的長髮女妖,原來前生是一個失去女兒的窮母親,在社會底層受盡凌辱,在絕望中自殺而死。她在雨中天台跳芭蕾舞一幕,極美極悲,看到我淚流滿臉。最後她縱身一躍而下,冤魂化成惡魔,我便突然明白,怨靈為何要向生人復仇。也明白了,我聽到的那些呼喚,是出自怎樣的鬱結。復仇最後也需要和解。女妖用自己殘餘的生命力救回瀕死的愛羅,在愛羅的擁抱中灰飛煙滅。兩個錯認對方為母女的人,卻傳達了最真誠的愛。

我最驚訝的是,一集動畫,卻觸及了許多我自己的人生主題。幸晨姐說:這就是藝術了。

18/11(一)早上天晴,漸轉多雲

見早上天氣好轉,我們便去了公眾泳池游泳。雖然渡海泳取消了,但大家都覺得一直的練習不要荒廢,打算冬天也保持每週游泳一次的習慣。

游完泳回姐們家吃早餐,之後幸晨姐便出去工作了。庭音姐今天放假,我陪她留在家中,她寫咖啡店故事,我寫論文。

中午在附近和 D 吃了頓飯。D 問庭音姐會不會想回去念研究院,她卻說:太遲了,自己年紀不小,花幾年在碩士和博士上,之後也不保證找到滿意的教職。況且我對學術已經失去動力,只想隨意地看點書,連寫東西也不是追求的目標,只是因為幸晨姐想搞同人誌,才湊熱鬧寫些身邊的故事。D 問:那你最想做甚麼?姐說:有兩個選項,一是種蜜瓜,一是開咖啡店。第一樣其實也沒多少把握,第二樣我已經在做,不過只是打工,也許有一天想做老闆娘,自己開店也說不定。D 說:兩件事分別跟兩個人連在一起啊!姐苦笑說:對呀,所以也分不清楚究竟是選事業還是選人,很頭痛呢!

下午繼續在姐家工作,晚上幸晨姐有約,我請了庭音姐來我家吃飯。她也不客氣,很爽快地答應了。今日整天霸佔著姐,很開心,但飯後她回家的時候,我依然有點捨不得她。我送她到樓下,姐知道我想甚麼,說:明天又會見了,放輕鬆點啊!她在我額上親了一下,轉身便走了。我知道自己還是太不成熟了,但一想到姐有離開的可能,便忍不住想黏著她不放。

19/11(二)清涼,下雨

今早下雨,取消跑步,也沒帶狐狸出去。

傳了訊息給阿來,想他陪我做一件事。他說中午後有工作,上午可以出來。

我和阿來在他家樓下的便利店見面,然後穿過屋邨,經行人天橋跨過火車軌,另一邊就是公眾泳池,粉嶺圍就在泳池對面。從小路進去都是兩三層的村屋,我要找的房子在較裡面的位置,前面有一大片空地。周圍變化不大,很容易便找到了。我望向村屋二樓的窗戶,告訴阿來,那就是悲老師以前住的單位。他也把那裡當作工作室,裡面堆滿了創作版畫的工具。我就在是在個大廳中央,給老師當模特兒,讓他完成他的最後作品。也是在那裡,我遭受了暴力對待。悲老師完成作品後,服藥自殺——不,他是用自己的死來完成作品的——當晚他服藥後,躺在版畫上,用自己的體重把畫象壓在畫布上。第二天我收到他的死訊,腦袋就像關了燈一樣,突然一片黑暗。這黑暗抹除了關於老師的部分記憶,特別是在他的工作室裡發生的事。老師的存在,也變得像稀薄的影子一樣,沒有重量。但這一切,我現在都記起來了,包括當中陰暗的部分。

我想到那個單位看看,但我知道不可能。樓下大閘是鎖著的,發生過那樣的事,房子說不定租不出去,一直吉著。從下面望上去,窗子空空的,也不似有人居住的跡象。我自殺不遂之後重遇悲老師,在他的鼓勵和支持下逐漸復元,也在他的介紹下,幫香港字展覽做了些資料搜集工作。這大半年裡面,我有很多時間都是在悲老師的工作室度過,在旁邊看書,靜靜地看他作畫。最後他提出請我當他的模特兒,完成他的大型作品中間的核心畫象。我扮演的是受盡折磨的蛭子神。我不能完全怪他,因為是我自己謹慎考慮過才答應的,我只是不知道,過程中當真要受到某種折磨。也許這是必要的,但實在太痛苦了。對悲老師來說也一樣,所以他必須為此而付出代價。

我和阿來打著傘,站在村屋前面的空地說著這些。我不知道他能否明白我的感受,但他確實很認真地在聽。我拿出手機,翻出這幅作品的照片,給阿來看。他問:這幅畫叫甚麼?我說:《無罪者的地獄》。阿來把手機還給我,一手撐著傘,另一隻手緊緊地抱著我。

我們在附近逛了一陣,便沿著來路回去。阿來直接出去坐火車,去一個展銷會做派發物品的散工。我回家拿了筆電和書,然後去火車站旁邊的商場和 D 吃飯。

照樣是去那間壽司店,吃關東煮和腐皮烏冬。我告訴 D 剛去了看悲老師以前的住處,他關切地望著我,說:真的去了嗎?沒事吧?我搖搖頭,微笑說:沒事,比想像中平靜。他放心地說:那就好了。我說:親身去確認過那段記憶,反而安心了。他摸了摸我的頭,說:叻女。

下午回崇基圖書館工作,D 有活動要出席,中途先離開了。我坐到六點半,出去火車站會合下班回來的庭音姐和幸晨姐,回去她們家煮飯。我今晚學做的是蒸肉餅、涼瓜炒蛋和番茄薯仔湯。

吃飯時我和姐們說了悲老師的事。她們開頭都有點吃驚,也擔心我會出現情緒波動,但我卻出乎意料地平靜。反而是幸晨姐哭了,說想起我受的委屈便很心痛。我聽她這麼一說,也忍不住流了淚。庭音姐握著我的手,說:不要憋在心裡,釋放出來吧!她的話像魔法咒語一樣解除了封印。結果我的眼淚便像決堤一樣,把埋藏了幾年的傷痛一次過宣洩出來了。

圖片由 Midjourney 生成